Bei Klick wird dieser Inhalt von externen Servern geladen. Details siehe Datenschutzerklärung.

Skript:

Zitate auf Buchdeckeln, seien sie nun von Kritiker*innen oder bekannten Autor*innen, welche Qualität, Spannung und Wortmagie der darunterliegenden Seiten lobpreisen, sind für gewöhnlich äußerst langweilig. Meist sagen sie Konkretes nichts aus, und zynische Zungen könnten – durchaus nicht unberechtigt – auf mangelnde Quellenangaben pochen … oder den Editor*innen Zusammenkürzung unterstellen.

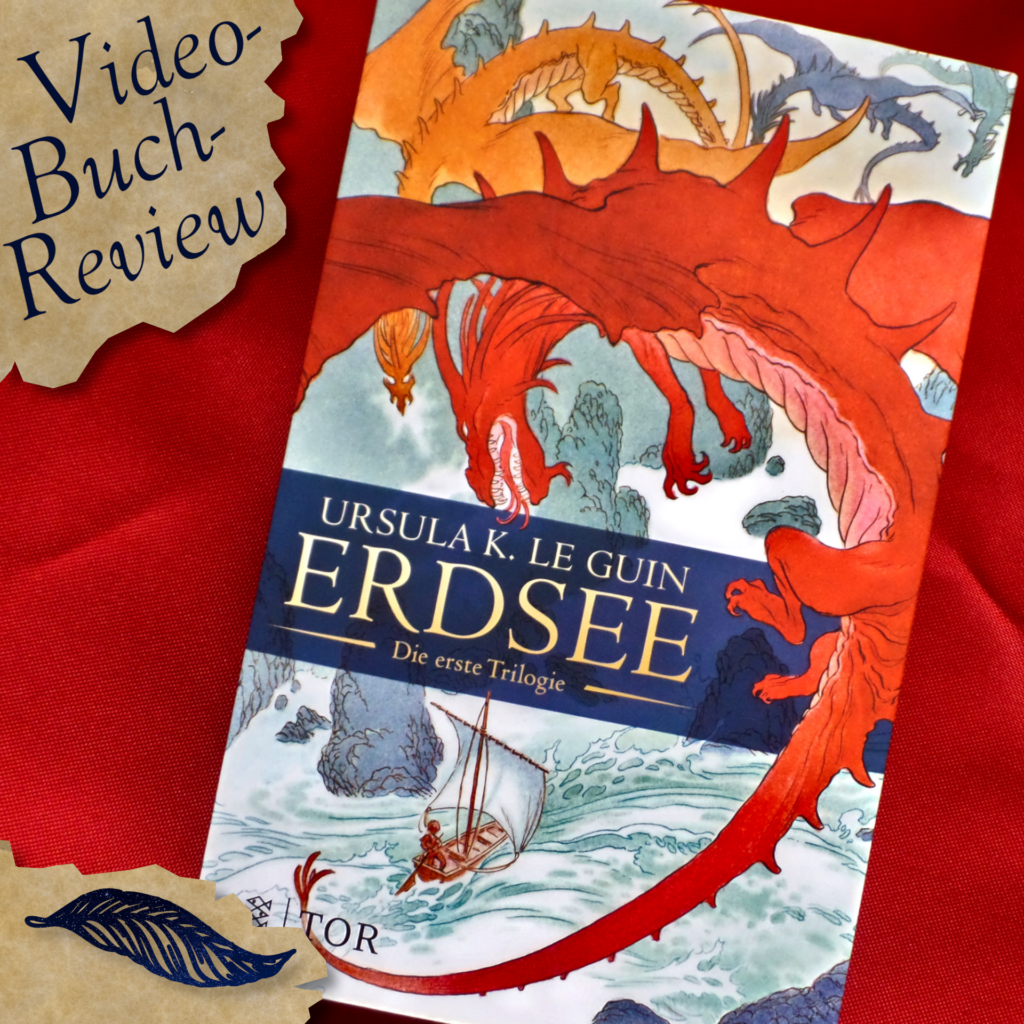

In der Klappenbroschur jenes Sammelbandes, dessen drachenlastiges Cover die linke Bildhälfte dieses Videos ausfüllt, findet sich dennoch ein Zitat, das meine Aufmerksamkeit wecken konnte. Es wird niemand geringerem als Fantasy-Autor(ität) Neil Gaiman zugeschrieben und lautet wie folgt: „Erdsee ist die beste Geschichte über einen Jungen, der auf eine Zauberschule geschickt wird. Bis heute.“

In welche Richtung dieser Seitenhieb gerichtet ist, dürfte klar sein; das Buch jedoch, welches Gaiman da über eine Reihe erhebt, die ihre Autorin zu Milliardärin machte, dürfte weniger Leser*innen bekannt sein. Zu Unrecht, wie ich finde. Darum komme ich jetzt ohne weitere Umschweife zu Potter … ähm, Potte und begrüßte euch auf meinem meinem Kanal Geschichtenhort, wo schlechte Wortspiele an der Tagesordnung sind und die Themen alles, was an der Schnittstelle von Phantastik und Geschichte liegt. Heute mit einer äußerst umfangreichen Buchreview zu: Ursula K. Le Guins erster Erdsee-Trilogie.

„Erdsee – Die erste Trilogie“ ist nahrhaftes Lesefutter. Der Sammelband enthält ganze drei Romane und obendrein noch einen Zusatzteil mit Bonusmaterial. All diese Geschichten, die ursprünglich in den 60ern und 70ern erschienen, sind in der namensgebenden Fantasy-Welt von Erdsee angesiedelt. Jede kann dabei als abgeschlossene Handlung für sich alleinstehen, eine Trilogie im klassischen Sinne solltet ihr nicht erwarten.

Das hat allerdings auch den Vorteil, dass ich auf jeden Roman – und den Zusatzteil – einzeln und in Details eingehen kann, ohne die vorhergehenden Romane zu spoilern. Sollten euch nur einzelne Teile der Kritik interessieren, könnt ihr die Zeitmarker in der Beschreibung oder die Kapiteleinteilungen des Videos nutzen. Nun aber, ohne weitere Vorrede, ab in die Buchbesprechung …

Ein Magier von Erdsee

„Ein Magier von Erdsee“ ist der erste Roman im Sammelband und mit rund 175 Seiten recht kurz geraten. Ursprünglich ist der Roman 1968 erschienen – wenn ihr euch aber jetzt denkt: Boah, so was Altes liest sich bestimmt voll sperrig und ist nicht mehr zeitgemäß … dann kann ich euch gleich doppelt beruhigen.

Zum einen wurden alle enthaltenen Romane – sowie das Kompendium – für den Sammelband neu übersetzt. Dementsprechend flüssig liest sich der Text.

Zum anderen sind auch die Inhalte, die im „Magier“ vorkommen, erstaunlich zeitgemäß. Repräsentation von People of Color, ein Männlichkeitsbild, das seine Erfüllung nicht in Gewaltorgien und … Orgienorgien sieht, und eine erstaunlich unkonventionelle Erzählstruktur, die man fast schon als Anti-Fantasy bezeichnen kann – und das in einer Zeit, in der sich die Mainstream-Fantasy noch nicht einmal wirklich etabliert hatte.

Aber worum geht es überhaupt? Im „Magier“ erleben wir die Kindheit und Jugend des jungen Ged, der in einem unbedeutenden Dorf auf einer unbedeutenden Insel inmitten der Archipelwelt von Erdsee aufwächst. Ged selbst ist jedoch nicht unbedeutend: Er ist im Besitz magischer Fähigkeiten – und diese Kräfte muss er schon bald unter Beweis stellen, als sein Dorf von plündernden und mordenden Angreifern überfallen wird. Durch diese Feuerprobe wird der Magier Ogion auf ihn aufmerksam und nimmt ihn unter seine Fittiche, bis Ged zur weiteren Ausbildung nach Rokh zieht, zur Insel der Magier. Dort findet er neue Freunde, Widersacher und Mentoren. Und schlussendlich muss er sich einem Übel stellen, das das Gleichgewicht der Welt ins Wanken bringen könnte.

So weit, so fantasy-archetypisch. Warum also spreche ich hier von Anti-Fantasy?

Zunächst einmal ist der Name des Buches Programm. Ged ist eben nicht „der“ Magier von Erdsee, sondern nur „ein“ Magier. Er ist nicht der große Weltenretter, der Auserwählte der Prophezeiung. Auch wenn immer wieder angedeutet wird, dass er sich später einmal einen großen Namen machen wird, handelt diese Geschichte nicht von dieser Zeit. Im „Magier“ erleben wir nur seine Anfangstage, seine Kindheit und Jugend – und dementsprechend ist Ged noch kein perfekter Held. Zentrales Thema des Romans ist, dass, was Ged am meisten im Weg steht, nicht äußere Feinde, sondern seine eigenen Schwächen sind – seien es nun Selbstüberschätzung, mangelnde Demut oder die Weigerung, Hilfe von außen anzunehmen.

Es geht nie wirklich um das Schicksal der gesamten Welt. Auch wenn Ged durchaus gefährliche Mächte entfesselt, sind um ihn herum zumeist Sicherheitsnetze aufgespannt, die das absolute Chaos verhindern. Es ist nicht die Welt, die in Gefahr ist, es ist Ged, mitsamt seiner Integrität und Identität.

Apropos Identität: Ein Merkmal ist zu deren Bildung wohl essenziell, in Fiktion genauso wie in der Realität: Namen. Der „Magier“ macht daraus ein Magiesystem. Alles in der Welt von Erdsee, Kieselsteine genauso wie Menschen, besitzt einen wahren Namen. Wer jemandes wahren Namen kennt, kann Macht über den Träger ausüben. Entsprechend sorgsam geht Ged auch mit seinem Namen um – mit einigen wenigen Ausnahmen nennen ihn andere bei seinem Rufnamen Sperber. Von vielen Nebencharakteren erfahren wir dagegen nicht einmal den Rufnamen, was jedoch erst so richtig auffällt, sobald man schon ein bisschen in der Geschichte fortgeschritten und mit dem Magiesystem vertraut ist. Ein hübsches Detail.

Inzwischen sind auf Namen basierende Magiesysteme nichts Neues mehr. Ein aktuelleres Beispiel wäre etwa Patrick Rothfuss‘ „Der Name des Windes“ – der aber, nach Rothfuss‘ lobpreisendem Zitat im Klappentext zu schließen, wohl auch von Erdsee Anleihen nimmt. Im „Magier“ hat diese Art der Zauberei jedoch besonders faszinierende Auswüchse – so erlaubt sie etwa durch die Nennung des Namens des Windes (😉) magische Segelwinde, die eine plausible Erklärung für so einige Bootsszenen aus gewissen Videospielen liefern könnten. Zudem ist die Namensmagie stimmig in den Weltenbau integriert und – was vielleicht am wichtigsten ist – eng mit Geds charakterlicher Entwicklung verbunden.

Wo wir eben schon von Nebencharakteren gesprochen haben: Davon lernen wir auf Geds Reise, trotz des geringen Seitenumfangs, so einige interessante kennen. Besonders hervorzuheben sind Geds bester Freund Vetsch, eine Art intelligentere und zauberisch begabte Version von Samweis Gamdschie, und sein Mentor, der Magier Ogion. Aber auch jene Charaktere, deren Pfade sich nur für einige Seiten mit dem von Ged kreuzen, sind faszinierend, manchmal mysteriös, immer klischeefrei.

Wenn diese Kritik eine Suppe wäre, hätte ich bislang nur Zutaten hineingegeben, die jedem gut schmecken. Jetzt muss ich aber noch ein bisschen Koriander hinzugeben – und den liebt man ja bekanntlich, oder man hasst ihn. Was ich mit dieser merkwürdigen Metapher meine: die Erzählstruktur.

Bereits zu Beginn habe ich angekündigt, dass der „Magier“, was den Aufbau seiner Erzählung angeht, ungewohnte Pfade beschreitet. Die erste Hälfte des Romans befasst sich mit Geds Kindheit im Schnelldurchlauf. Wir lernen ihn als Siebenjährigen kennen, verfolgen seine Magierausbildung, und bereits in der Mitte des Buches ist er ein volljähriger, vollausgebildeter Magier. Darunter leidet die vielgepriesene Zauberformel des Schreibens, „Show don’t tell“. Szenische Passagen gibt es zwar auch, doch große Teile von Geds Entwicklung werden einfach so dahinerzählt. Das kann abschrecken, oder man kann es lieben. Koriander eben.

Auch die zweite Romanhälfte besitzt eine interessante Struktur: Sie ist teilweise fast episodenhaft. Ged reist von Insel zu Insel, stellt sich in einem Kapitel einem Drachen – das ist kein Spoiler, außer ihr besitzt die Angewohnheit eure Buchcover wegzureißen, ohne sie anzusehen –, im nächsten reist er schon wieder weiter, getrieben von jenem Übel, dem er sich letzten Endes stellen muss. Zwischendurch ist sogar unklar, worauf die Geschichte hinauswill. Das kann irritieren – oder man sieht es als Ausdruck der Verwirrung, die auch Ged selbst empfindet. Wieder Koriander.

Mit einem hübschen Zirkelschluss und einem Finale in einem faszinierend unwirklichen Setting, nach dem ob der Kürze des Romans dann auch nicht mehr viel mehr folgt, bringt der „Magier“ schlussendlich alle Erzählfaden wieder zusammen und entlässt einen mit einem guten Gefühl aus der Geschichte.

Alles in allem ist „Ein Magier von Erdsee“ eine tolle Charaktergeschichte mit erfrischend ungewohntem Insel-Setting und spannender Magie. Die behandelten Themen sind erstaunlich modern, die Erzählstruktur allerdings nicht für jeden Geschmack geeignet. Und obwohl ursprünglich keine Folgebände geplant waren, machen die über den ganzen Roman verstreuten Anspielungen auf Geds weiteres Schicksal Lust aufs Weiterlesen.

Die Gräber von Atuan

„Die Gräber von Atuan“, der zweite Roman der Sammlung, ist noch ein wenig kürzer als der erste – und, wie ich finde, noch ein wenig besser. Erstmals 1972 erschienen, konfrontiert er uns mit einer neuen Protagonistin, einem neuen Setting, einer neuen Kultur, und wirkt lange Zeit kaum wie eine richtige Fortsetzung.

Als einziger Roman der Trilogie beginnt „Die Gräber von Atuan“ mit einem Prolog, und auch das anschließende erste Kapitel wirkt noch wie ein Vorspann – allerdings einer, dem es gelungen ist, mich in die Geschichte hineinzuziehen: Wir werden Zeuge eines verwirrenden, beinahe verstörenden Rituals, zu dem ich nicht viel mehr verraten will, außer dass es in mir sofort den Wunsch geweckt hat, mehr über diese Region von Erdsee zu erfahren.

Besagte Region ist das Reich von Kargad, Heimat jener Küstenplünderer, die zuvor Ged das Leben schwer machten. Unsere Protagonistin, Tenar, ist eine Kargerin. Ihre Kindheit und ihren Werdegang vom unbedarften Dorfmädchen zur auserwählten Hohepriesterin der Namenlosen, uralter, im Dunkeln hausender Gottheiten, werden uns in den ersten Kapiteln präsentiert. Meine anfängliche Befürchtung, dass sich dieser Abschnitt ähnlich in die Länge ziehen würde wie im „Magier“, verflog jedoch schnell. Die Handlung ist diesmal kompakter, schon nach wenigen Kapiteln hat Tenar das Alter erreicht, in dem wir ihr für den Rest der Haupthandlung folgen.

Auch örtlich bewegt sich die Geschichte innerhalb engerer Grenzen. Die Handlung spielt sich beinahe ausschließlich in der namensgebenden Gräberstätte von Atuan ab, einem Kultort der kargischen Gottheiten, den nur Priesterinnen und deren Eunuchenwächter betreten dürfen. Eindringlingen droht der Zorn der finsteren Gottheiten und damit der sichere Tod … so heißt es jedenfalls.

Die Gräberstätte ist eine von strenger Religiosität und Unausweichlichkeit geprägte Szenerie, in der die jungen Priesterinnen ein freudloses Leben ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft führen und für geringe Vergehen misshandelt werden. Tenar bleibt, als erwählte Hohepriesterin, zwar vor physischen Strafen bewahrt, doch hat auch sie mit Einsamkeit und einer verlorenen Kindheit ohne liebende Familie zu kämpfen.

Welche Auswirkungen das auf ihr Innenleben hat, wird im Verlauf des Romans immer wieder deutlich. Ohne Kitsch, melodramatische Gefühlsausbrüche oder die im Young-Adult-Bereich weitverbreite Idealisierung einer auserwählten Heldin, die natürlich sofort alle finsteren Mechanismen des Unterdrückungssystems durchschaut, beschreibt Le Guin Tenar, genau wie zuvor Ged, als eine Protagonistin mit Schwächen, deren Handlungen sie nicht immer sympathisch machen. Und doch folgt man ihrem Schicksal gebannt und hofft stets, dass sie doch noch zu einem besseren Leben findet.

Auch die Nebencharaktere, von denen nur dreien eine zentrale Rolle zukommt, sind gut gelungen – besonders, wenn auch auf gänzlich verschiedene Arten, der Eunuch Manan und die Priesterin Kossil. Manan ist Tenars persönlicher Beschützer, eine Art haarloser Hagrid und genauso liebenswert wie besagter Halbriese. Kossil dagegen, eine verbitterte, machthungrige Priesterin, entpuppt sich schon bald als Gegenspielerin Tenars. Die Art, wie sie ihre Machtposition ausnutzt und sich am Leid anderer ergötzt, macht sie zu einer wunderbar hassenswerten Antagonistin. Auch aus Band 1 bekannte Charaktere kehren zurück. Um wen es sich genau handelt, möchte ich aus Spoiler-Gründen nicht verraten, nur so viel: „Die Gräber von Atuan“ ist durch und durch eine Fortsetzung des „Magiers“, sie knüpft sogar an eine Passage von dessen Ende an.

Mein einziger Kritikpunkt an den Charakteren ist der Tod einer wichtigen Nebenfigur gegen Ende hin, der viel zu lapidar abgehandelt wird. Zwar passt die Situation zu Tenars Charakterentwicklung, dennoch hätte ich mir hier einen würdigeren Abgang gewünscht.

Wo dagegen absolut keine Kritik angebracht ist: Le Guins Szenenbeschreibungen. Bereits in Band 1 ist es ihr gelungen, stimmungsvolle Landschaftsbilder heraufzubeschwören. Besonders aufgefallen ist es mir aber erst in „Die Gräber von Atuan“. Innerhalb weniger Sätze entsteht im Kopf des Lesers eine unverwechselbare Szenerie mit gänzlich eigener Stimmung, die häufig auch noch das Innenleben der Charaktere widerspiegelt.

Zwei Schauplätze sind dabei von zentraler Bedeutung: Die Wüste, in der sich die Gräberstätte befindet, und das finstere Tempelinnere. Allein schon die Entscheidung, die im ersten Band als weißhäutige Wikingerverschnitte charakterisierten Karger in eine Wüste zu verfrachten, finde ich faszinierend. Inspiriert wurde Le Guin dazu, wie sie im Nachwort beschreibt, durch eine Reise ins amerikanische Harney County. Dort fand sie die lebensfeindliche Wüstenlandschaft, die ginsterüberwucherten Hügel und fernen violetten Berge, die Tenars Lebensrealität darstellen. (Ich lasse diese Passage übrigens absichtlich unbebildert, damit ihr, wenn ihr den Roman gelesen habt, selbst nach „Harney County“ googlen könnt. Vielleicht werdet ihr, genau wie ich, überrascht sein, wie nah die erscheinenden Bilder an dem sind, was Le Guin mit ihren Worten transportiert.)

Aber auch die labyrinthische, in Finsternis getauchte Gräberanlage hat ihren eigenen morbiden Charme. Tenars Versuche, die düsteren Gänge zu erkunden, das Gefühl von Verlorenheit und Ziellosigkeit – und schließlich auch die ihr Weltbild erschütternden Erkenntnisse, die sie in den Katakomben findet – sind zudem ein wunderbarer Spiegel ihres Innenlebens.

In genau dieser Gräberanlage kommt es schließlich zum Finale. Oder auch nicht. Denn der Höhepunkt des Romans wird, oberflächlich betrachtet, recht schnell abgehandelt und fällt unspektakulär aus. Danach mäandert der Plot noch eine Weile vor sich hin und endet dann einfach.

Aber wie gesagt: oberflächlich betrachtet. In Tenars Innerem brodelt es bis zum Ende der Geschichte, und noch auf den letzten Seiten stellt sie die umwälzende Entscheidung, die sie getroffen hat, infrage. Wieder ein schöner Kontrast zu den üblichen YA-Protagonistinnen, die ihre Bestimmung sofort finden und sie ohne Zweifel bis zum triumphalen Ende verfolgen. Das Ende dieses Romans ist weder pathosschwanger noch beschönigend, und doch keimt ein Funke der Hoffnung. Ich hätte Tenars Schicksal gerne weiterverfolgt, aber leider setzt uns der dritte Band schon wieder einen neuen Protagonisten vor. Dazu gleich mehr.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Die Gräber von Atuan“ eine, was den Umfang betrifft, recht kurze Coming-of-Age-Geschichte ist, die ohne Kitsch und verklärendes wish fullfilment auskommt, dafür mit einem spannenden, neuen Setting aufwartet. Tenar ist eine Protagonistin mit Schwächen, dennoch schließt man sie schnell ins Herz – und will, genau wie bei Ged, mehr über sie erfahren. Le Guins Prosa ist wieder einmal großartig. Kurzgesagt: „Die Gräber von Atuan“ hat sich zu meinem vorläufigen Lieblingsband der Reihe gemausert.

Das fernste Ufer

Neuer Roman, neuer Protagonist, neues Abenteuer. Dennoch bleibt in „Das fernste Ufer“, dem dritten Teil des Erdsee-Zyklus, vieles beim Alten. Le Guin hält ihrem inzwischen bekannten Erzählstil die Treue – und nähert sich, stärker als zuvor, allgemeinen Fantasy-Gepflogenheiten an. Genau dieser Hauch von Repetition verhindert, dass der Roman, besonders in seiner Funktion als Teil eines Sammelbandes, zu dem lupenreinen Trilogie-Abschluss wird, der er hätte sein können.

Aber zunächst die Formalien: „Das fernste Ufer“ ist länger als die beiden vorangegangenen Romane, aber bei Weitem kein Umfangsmonster. Ursprünglich erschien der Roman 1973.

Der Einstieg gestaltet sich zügig und ohne Umschweife: Prinz Arren, unser neuer Protagonist, findet sich auf der Magierinsel Rokh ein, entsandt von seinem fürstlichen Vater, um dem Erzmagier von einem Übel zu berichten, das Erdsee heimsucht. Genanntes Übel ist das Schwinden von Magie aus der Welt, der Erzmagier inzwischen niemand Geringeres als ein gealterter Ged. Dieses Setup wird in den ersten zwei Kapiteln abgehandelt, danach setzt sofort das eigentliche Abenteuer ein.

Und doch liest sich der Einstieg recht zäh. Das liegt weniger am Roman selbst als vielmehr an seiner Stellung innerhalb des Sammelbandes. Denn abseits der Etablierung von Hauptcharakter und Bedrohung, erzählt der Anfang von „Das fernste Ufer“ viel Altbekanntes: wie Magie funktioniert, wie die Schule von Rokh aussieht, wer die Lehrmeister sind.

Wenn die Lektüre des ersten Romans schon einige Zeit zurückliegt, ist eine derartige Auffrischung sicher hilfreich. Doch wer wie ich alle drei Teile in einem Rutsch liest, wünscht sich doch, Le Guin wäre schneller zum eigentlichen Geschehen gekommen. Daher meine Empfehlung: Macht nach dem zweiten Roman eine Pause, legt den Sammelband weg und stürzt euch nach einer Weile mit wiederaufgefrischter Lesemotivation auf ihn.

Das hat noch einen weiteren Grund: Die Struktur von „Das fernste Ufer“ erinnert stark an „Ein Magier von Erdsee“. Als unsere Protagonisten – Arren und Ged teilen sich die Rolle – schließlich von Rokh aufbrechen, um sich auf die Suche nach der Quelle des Übels zu machen, beginnt eine episodenhafte Reise, die mitunter ziellos durch die Inselwelt mäandert. Arren und Ged ziehen von einem Schauplatz zum nächsten, ohne dass zunächst klar ist, auf welchen Endpunkt die Handlung zusteuert.

Le Guin beschreibt im Epilog selbst, dass sie zu den „Gärtnern“ gehört, jener Sorte Schreibender, die sich durch die Erzählung treiben und ihre Charaktere die Führung übernehmen lassen. Im besten Fall führt diese Arbeitsweise zu hochemotionalen, organisch und realistisch wirkenden Passagen – gerade in der ersten Hälfte dieses Romans machen sich aber auch die Schattenseiten des „Gärtnertums“ bemerkbar: Auf Handlungs- und Erkenntnisebene geht es kaum voran, Arren und Ged treten in ihrer Suche auf der Stelle.

Und doch konnte mich das Buch mit drei Aspekten an der Stange halten:

Zum einen sind das die erneut wundervoll beschriebenen Szenerien, besonders Hort, eine brütende Hafenstadt, in der Häuser wie Menschen innerlich verfallen, sowie einige Schauplätze aus der zweiten Romanhälfte, die ich aus Spoilergründen nicht nennen will. Sie alle entfalten ihre ganz eigene Stimmung – teils heimelig, teils bedrohlich, teils einfach nur atemberaubend.

Der zweite Aspekt ist die Beziehung von Arren und Ged. Auf dem Papier könnte sie nicht fantasy-archetypischer sein: der junge Prinz, auserwählt zur künftigen Herrschaft, mit gutem Herzen, aber manchmal unüberlegt – und sein weiser Magier-Mentor. In der Umsetzung (die ja irgendwie auch auf dem Papier stattfindet) macht Le Guin aber wieder etwas Großartiges daraus.

Ged erwählt Arren von Anfang an als geeigneten Gefährten aus, um ihn auf seiner Reise zu begleiten – und doch sind die beiden nicht sofort das perfekte Meister-Schüler-Gespann; erst im Laufe ihres Abenteuers gewöhnen sie sich aneinander. Dabei funktioniert Ged als weiser, aber verschlossener Mentor erstaunlich gut, während Arren sich mit seiner respektvollen und wissbegierigen Art dem Klischee des nervtötenden Außerwählten-Hitzkopfes entziehen kann. Und auch dass Lernprozesse niemals nur in eine Richtung verlaufen, ist wichtiger Bestandteil ihrer Dynamik.

In einem Kapitel aber wandelt sich Arrens Verhalten derart drastisch, dass meine Sympathien für ihn eine Weile bröckelten. Zwar ist sein Gemütszustand in dieser Situation nachvollziehbar – dennoch hat es mich beim Lesen gestört.

Von dieser Ausnahme abgesehen, ist die Beschreibung von Geds und Arrens Zusammenspiel durchwegs gelungen. Essenzieller Bestandteil davon sind ihre Dialoge, die über den gesamten Roman hinweg verteilt stattfinden und für mich die größte Stärke von „Das fernste Ufer“ darstellen. Ihr Inhalt: philosophische Debatten über die Sinnhaftigkeit von Leben und Tod.

Nein, ich bin nicht dem Literatur-Snobismus anheimgefallen. Romane, die aus nichts anderem bestehen als endlosem, zähem Dahergerede über angeblich tiefsinnige Themen, sind nicht gerade mein Ding.

Aber Le Guin ist es in „Das fernste Ufer“ gelungen, ebensolche Themen leichtfüßig und organisch in die Geschichte einzuweben, sodass sie, anstatt aus dem Erzählfluss herauszureißen, ganz im Gegenteil zu bannen und zu berühren vermögen. In Handlung, Dialogen – und selbst Landschaftsbeschreibungen – geht es um den Schrecken und die Ruhe des Todes, den zerstörerischen Wunsch nach Unendlichkeit, die bittersüße Vergänglichkeit des Lebens, die stille Schönheit, die in jedem noch so kleinen Grashalm, jedem Kiesel und Windhauch steckt. Es ist eine versöhnliche Sicht auf das unüberwindliche Übel, das die Menschheit von Anbeginn plagt: den Tod als Preis für Erkenntnis und Vernunft. Le Guin bietet durch ihre Zeilen Trost, Sinngebung, Ermutigung, eine Aufforderung, die allgegenwärtige, vergängliche Schönheit der Welt in sich aufzunehmen.

Und dann lässt sie auch noch Stimmen zu Wort kommen, die all das für pseudo-intellektuelles Geschwafel ach so weiser Männer halten, die Sinn in etwas hineininterpretieren, das einfach keinen Sinn hat.

Eine dieser Stimmen ist der ominöse Antagonist, dem sich Ged und Arren im Finale schließlich stellen. Eingeführt wird dieser Charakter auf recht plumpe Weise. Und auch dass er die meiste Zeit über im Verborgenen bleibt, und wir nur die Auswirkungen seiner Taten gezeigt bekommen, kann beim Lesen stören. Dafür ist die finale Auseinandersetzung, ausgefochten mit Worten, statt mit Waffen, genauso gelungen wie ihr finsterer Schauplatz. Ged und Arren müssen wortwörtlich ans Äußerste gehen und Grenzen überwinden, um die Welt in ihren Fugen zu halten. Und irgendwie erinnerte mich das dann doch stark an zwei Hobbits, die erschöpft und der Verzweiflung nah durch Ascheberge kriechen, um die Welt zu retten.

Genau wie bei Frodo und Sam ist das Ende bitter-süß, der Sieg fordert seinen Preis. „Das fernste Ufer“ bietet damit vorerst einen gelungenen Abschluss von Geds Reise vom unerfahrenen Zauberschüler zum Meister über die Geheimnisse des Lebens. Arren dagegen muss im Finale ein wenig in den Hintergrund treten.

Insgesamt ist „Das fernste Ufer“ sowohl als Abschluss der ersten Trilogie als auch als alleinstehendes Abenteuer gelungen. In beiden Rollen weist der Roman allerdings Makel auf: zuvorderst seine Episodenhaftigkeit sowie die teilweise Ziellosigkeit der Handlung, zu der beiträgt, dass der Antagonist, das eigentliche Übel, für den größten Teil des Romans im Verborgenen bleibt.

Dafür erwecken die beiden Protagonisten Sympathien, ihre Beziehung ist spannend und einfühlsam ausgearbeitet, die angesprochenen Themen regen zum Nachdenken an, die Schauplätze sind erneut einzigartig und immersiv. Die Fantasy-Tropes, derer sich der Roman bedient, wirken nur in wenigen Fällen klischeehaft, zumeist werden sie subversiert oder erfrischend ungewohnt behandelt. Es ist schwierig, „Das fernste Ufer“ in ein Ranking einzuteilen, da es einerseits die aussagekräftigsten Passagen der gesamten Trilogie enthält, die mich wirklich berührt haben – andererseits aber eben die genannten Schwächen aufweist.

Und noch ein Punkt, auf den ich bislang überhaupt nicht eingegangen bin: Drachen. „Das fernste Ufer“ präsentiert uns jene Kreaturen, Aushängeschilder der Fantasy und DIE Fabelwesen schlechthin, in weit größerer Zahl und Plot-Relevanz als die beiden vorherigen Bände. Während in Westeros Drachen unbezähmbare Naturgewalten sind, in Mittelerde mächtige und verschlagene Wesenheiten, von ihrer Liebe zum Gold und zu sich selbst getrieben, in Phantasien treue Weggefährten und in ostasiatischer Mythologie uralte, weise, dem menschlichen Verstand entrückte Kreaturen – kommen in Erdsee all diese Aspekte zusammen. Le Guins Drachen sind uralt, unbegreiflich, dem Menschen so fern und doch verwandt. Die Wahre Sprache der Welt ist die ihre, sie tragen Macht förmlich auf der Zunge. Und jetzt weiß ich auch, warum jedes Mal, wenn sich ein Charakter in der Welt von Erdsee der Wahren Sprache bediente, ein Hallen durch meinen Kopf dröhnte, das ich sonst nur mit den Worten einer anderen Drachensprache verbinde … Ja, ich vermute mal, die Designer von „Skyrim“ haben sich von Le Guins Werk ein wenig … inspirieren lassen.

Das Lösewort, Das Namensgebot, Eine Beschreibung von Erdsee

Wie bereits angekündigt, ist „Die erste Trilogie“ ein äußerst umfangreiches Bündel – und so hört der Lesestoff nach den drei Romanen noch längst nicht auf. Den Beginn des Bonusmaterials machen zwei Kurzgeschichten, beide ursprünglich vor den Romanen veröffentlicht.

„Das Lösewort“ und „Das Namensgebot“ sind nette Ergänzungen zur Roman-Trilogie, falls ihr noch ein wenig in der Welt von Erdsee verweilen wollt. Diese Geschichten waren es, welche die grundlegenden Konzepte von Le Guins Fantasy-Welt etablierten. Neue Elemente des Weltenbaus dürft ihr dementsprechend nicht erwarten, dafür lässt sich hier ein interessanter Blick auf die Ursprünge Erdsees erhaschen.

Der Schreibstil der Kurzgeschichten weicht teilweise stark von dem ab, an den man sich durch die Romane gewöhnt hat. Besonders „Das Namensgebot“ wartet mit zahlreichen humoristischen Passagen auf, und wirkt dadurch erfrischend. Diese Geschichte ist es auch, die noch am ehesten relevante Zusatzinformationen zu den Romanen liefert. Genauer gesagt, wird hier der Hintergrund eines Charakters aus „Ein Magier von Erdsee“ vertieft.

„Das Lösewort“ will dagegen nicht so recht in die Inselwelt hineinpassen. Dafür wartet es interessanterweise mit deutlichen Parallelen zu „Das fernste Ufer“ auf – sowie einem starken emotionalen Höhepunkt.

Die Stärken des Kurzgeschichten-Formats werden in beiden Erzählungen gut genutzt, die Lektüre lohnt sich dementsprechend – besonders da ihr nun wirklich nicht viel Zeit dafür aufwenden müsst.

Weniger euphorisch bin ich dafür beim zweiten Anhang, „Eine Beschreibung von Erdsee“. Dieses Kompendium, unterteilt in Erklärungen zu den Völkern, der Geschichte und dem Magiesystem von Erdsee, bietet Hintergrundinformationen zu Le Guins Fantasy-Welt. Es ist sozusagen die (deutlich kürzere) Erdsee-Version des „Silmarillions“.

Den ersten Teil, zu Drachen und Menschen, halte ich dabei für den schwächsten. Neue Informationen sind rar gesät, dafür muten die Völkerbeschreibungen doch stark stereotypisierend an (ein merkwürdiger Kontrast zur sonstigen Fortschrittlichkeit Le Guins). Den einzigen Mehrwert des Kapitels bieten die Spekulationen über eine mögliche gemeinsame Herkunft von Drachen und Menschen.

Viel besser sieht es im nächsten Abschnitt aus: der Historie Erdsees. Von der Weltenschöpfung bis hin zu Geds Zeit wird diese im Schnelldurchlauf abgehandelt und dabei immer wieder Bezug auf Quellen wie Lieder und Epen genommen. All jene Sagengestalten, deren Namen in den Romanen gelegentlich fallen, bekommen hier Gesicht und Geschichte. Auch spannend ist die Differenzierung zwischen Realität und Mythos, die immer wieder hervorgehoben wird. Alles in allem ein gelungener Abschnitt, der mich gelegentlich an Journal-Artikel aus meinem Geschichts-Studium erinnerte – es hätten nur noch die bösen Fußnoten gefehlt …

Auch der abschließende Abschnitt zur Magie hat einige schöne Aspekte, etwa die Differenzierung zwischen „Zauberer“, „Magier“ und „Hexe“. Insgesamt bietet das Kompendium jedoch nur wenig neue Information. Notwendig ist es für die Lektüre der Romane keinesfalls. Und auch zum Parallel-Lesen beziehungsweise als Nachschlagewerk eignet sich „Eine Beschreibung von Erdsee“ nur bedingt, aufgrund der zahlreichen Spoiler, die sie enthält.

Fazit

Puh, das war ja mal eine lange Review. Aber, wie ich finde, verdient es dieser Roman-Zyklus, den die inzwischen leider verstorbene Ursula K. Le Guin uns hinterlassen hat, so ausführlich besprochen zu werden.

Falls es bis jetzt noch nicht klar geworden ist: Ich spreche eine unbedingte Leseempfehlung für „Erdsee – Die erste Trilogie“ aus.

Wenn ihr nach liebenswerten Charakteren sucht, nach wunderschöner Prosa und einer leicht lesbaren Auseinandersetzung mit tiefsinnigen Themen, werdet ihr hier fündig. Wenn ihr gerne High Fantasy lest, mitsamt ihren faszinierenden Welten und geheimnisvollen Magiesystemen, jedoch eine Auszeit vom allgegenwärtigen Schlachtengetümmel braucht, bietet Erdsee eine ruhigere Alternative, in der die Kämpfe im Inneren der Menschen und mit Worten statt mit Waffen ausgetragen werden. Und wenn ihr die Wurzeln der heutigen Fantasy ergründen wollt, gibt es deutlich schlechtere und aus der Zeit gefallenere Startpunkte, um damit anzufangen.

Und hab ich schon erwähnt, dass es hier Drachen gibt?

(am 15. Mai 2022 auf YouTube veröffentlicht)